むし歯治療

むし歯治療

お口の中には約10兆個以上の細菌が存在するといわれています。そのうち、むし歯の原因となる「酸」を作り出す酸産生菌が全体の約70~80%を占めています。代表的なむし歯菌が「ミュータンス菌」です。

ミュータンス菌は、飲食物に含まれる糖分を栄養源として酸を作り出し、その酸が歯の表面を溶かします(脱灰)。しかし、人間の唾液には酸を中和する働きや、カルシウム・リン酸などの再石灰化成分が含まれており、通常は自然に修復されています。

ところが、甘い物の摂取頻度が高かったり、歯みがきが不十分だったりすると、修復が追いつかず、歯がどんどん溶かされていき、むし歯へと進行してしまいます。

ラクトバチラス菌も、ミュータンス菌と同様に強い酸を作り出す細菌です。ただし、ラクトバチラス菌はエナメル質のような滑らかな面には定着しにくく、むし歯で荒れた面や、奥歯の溝、詰め物・被せ物の隙間などに生息します。

酸素の有無に関係なく活動できるため、酸素の少ない歯の深部でもむし歯をさらに進行させてしまうのが特徴です。

1.歯質

歯の質や歯並び、噛み合わせの状態によって、むし歯のなりやすさは異なります。再石灰化を促す「フッ素」の活用や、よく噛んで唾液の分泌を促すことで、歯の抵抗力を高めることが可能です。

2.糖分(食生活)

糖分の多いおやつや間食の回数が多いと、お口の中が酸性に傾きやすく、むし歯が発生しやすくなります。間食を控えたり、糖分の少ないおやつを選ぶようにしましょう。

3.細菌の活動

むし歯菌が活発な状態では、むし歯の進行リスクが高まります。キシリトールやフッ素には、細菌の活動を抑制する働きがあるため、キシリトールガムの摂取やフッ素入りの歯みがき剤の使用がおすすめです。加えて、歯科医院での定期的なクリーニングも重要です。

4.汚れが付着している時間

糖分を摂取してから酸が作られるまでには時間があります。早めのうがいや歯みがきによって、酸ができる前にケアをすることがむし歯予防のカギとなります。

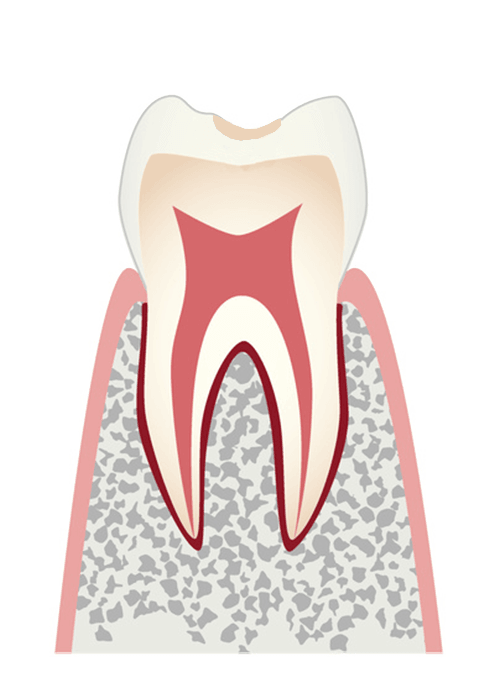

C0(初期むし歯)

症状

歯の表面が白く濁り、まだ穴が空いていない状態。痛みなし。

治療法

フッ素塗布や適切なブラッシング指導で再石灰化を促進。

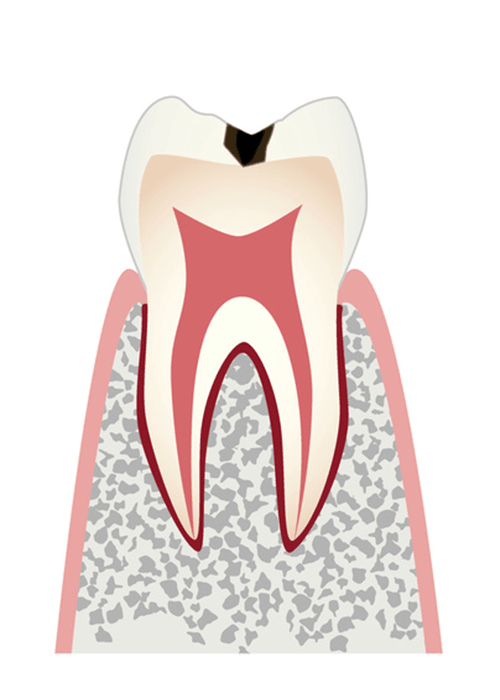

C1(エナメル質のむし歯)

症状

エナメル質に小さな穴が空き、冷たいもので「しみる」ことがある。

治療法

むし歯部分を最小限に削り、歯科用プラスチック(コンポジットレジン)で補修。

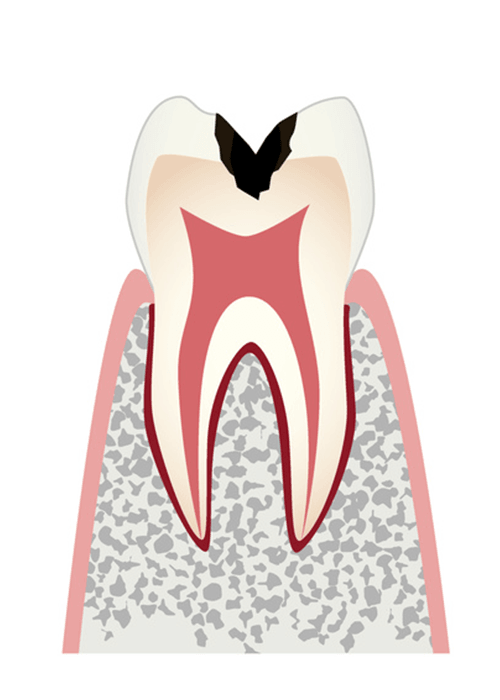

C2(象牙質のむし歯)

症状

むし歯が象牙質まで進行。痛みやしみる症状あり。

治療法

詰め物による修復治療。症状に応じて麻酔を使用。インレーや被せ物を行うことも。

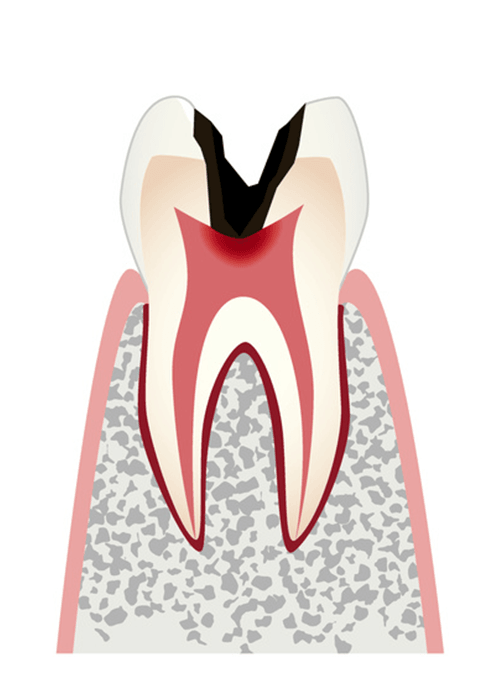

C3(神経まで達したむし歯)

症状

神経にまで達し、ズキズキとした痛みを感じる。

治療法

根管治療(神経の除去・消毒)+土台+クラウン(被せ物)による修復。

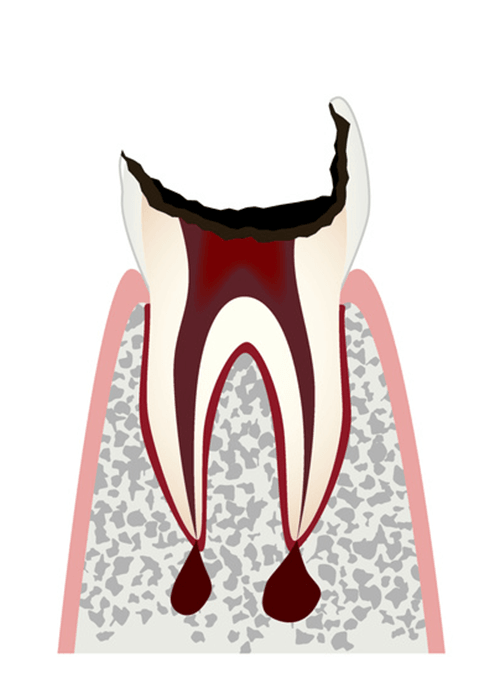

C4(歯根に達した末期むし歯)

症状

歯の大部分が崩壊し、神経が壊死して痛みを感じない。放置すると膿がたまる。

治療法

多くの場合で抜歯が必要。抜歯後は以下の方法で歯の機能を回復。

ブリッジ

両隣の歯を支えにして連結した被せ物を装着。違和感が少ないが、健康な歯を削る必要あり。

入れ歯

比較的短期間で作製可能。違和感がある場合もあるが、取り外しができる点がメリット。

インプラント

自然な噛み心地を再現可能。外科処置が必要であり、全身状態によっては適応外の場合も。

TOP